GPAの平均や算出方法とは?

GPA(Grade Point Average)とは、履修した授業ごとの成績に重みづけをして平均化した「成績の指標」です。多くの大学では「秀=4、優=3、良=2、可=1、不可=0」のようにスコアを割り当て、合計を単位数で割って算出します。大学により段階やスケール(4.0、4.3、5.0等)は異なります。

GPAは努力の積み重ねを数値化したものとも言え、海外留学や一部の企業の採用で参考にされるケースがあります。

文部科学省の調査『大学における教育内容等の改革状況について(令和元年度)』によると、国内の大学におけるGPA制度の導入率は、学部段階では約97%、学部全体では約90%とされています。特に大学改革や学修成果の可視化が求められる中、GPAは成績管理のスタンダードとして広がりを見せています。自分のGPAがどの程度なのかを把握し、その意味を理解することは、就活でも有効な準備のひとつと言えるでしょう。

参考:文部科学省『大学における教育内容等の改革状況について(令和元年度)』

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/1417336_00008.htm

平均値

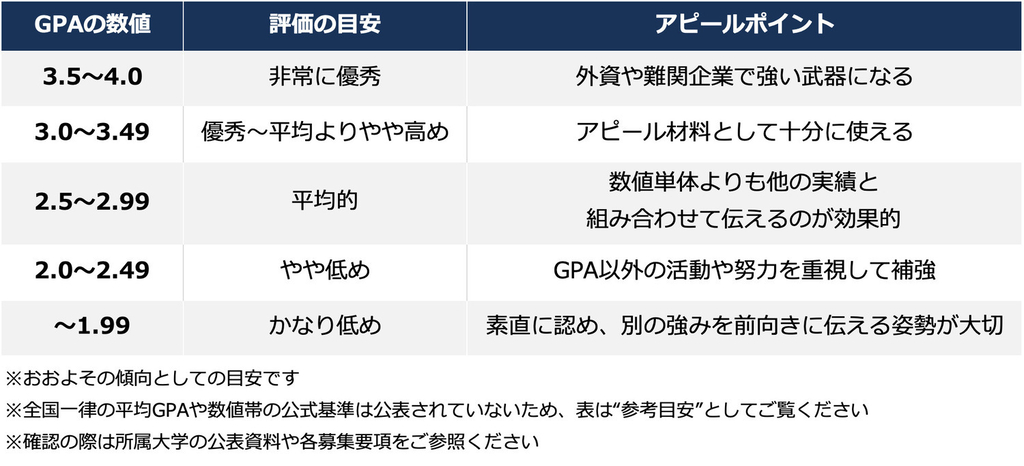

GPAの平均値は大学・学部・年度により異なります。文部科学省の調査でも全国一律の平均値は示されておらず、各大学が公表する学内平均・分布を参照するのが実務的でしょう。

一方で、一部の情報では大学や学部によって差はあるものの、日本の大学生のGPAはおおむね2.5〜2.8前後が平均的ともいわれています。また、成績評価が厳しい理系学部ではやや低く、文系では高く出る傾向もあります。

GPAは相対評価の要素もあるため、「3.0以上あれば優秀」「2.0台後半で平均的」といった目安を参考に、自分の強みや課題を把握しておくと就活でも活かしやすくなるでしょう。

大学や学部学科ごとに大きく異なる場合もある

GPAの数値は、すべての学生に共通の基準で評価されているわけではありません。実際には、大学の方針や評価基準、さらに学部・学科の特性によって、大きな差が生じることがあります。また、前述の通り、理系学部ではレポートや実験科目が多く成績が厳しくなりがちな一方、文系学部では高得点が取りやすいといった傾向も見られます。

そのため、GPAの数字だけで優劣を判断するのは避け、自分が置かれていた環境や、成績以外の取り組みにも目を向けてアピールしていくことが大切でしょう。

算出方法

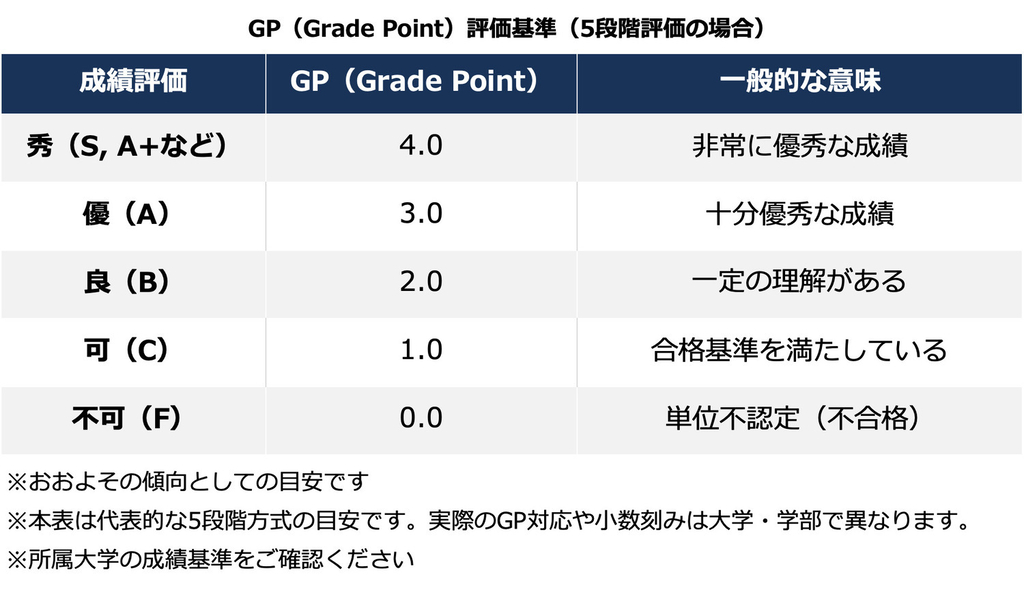

GPA(Grade Point Average)は、大学で履修した各科目の成績を点数化し、単位数をもとに平均を出すことで算出される「成績の指標」です。履修した科目ごとに評価が与えられ、その評価に対応する「GP(Grade Point)」と呼ばれる数値が割り当てられます。GPAは、すべての科目のGPと単位数をかけた合計を、総取得単位数で割って求めます。

GPA=(GP×単位数の合計)÷総単位数

この計算により、どれだけ安定して高い評価を取ってきたかが数値でわかる仕組みです。特定の学期や一部の科目に偏らず、継続的に努力してきたことが反映されるため、学業面での取り組み姿勢を評価する材料として使われることもあります。

なお、多くの大学では以下のような5段階評価に基づきGPが付与されます。

大学によっては4.3段階や5.0段階など独自の評価スケールを採用している場合もあるため、自分の大学の方式を確認しておくと安心です。GPAの意味を正しく理解しておくことで、就活でも自分の強みをより的確に伝えられるようになります。

計算例

例えば、4単位の授業で「秀(GP=4.0)」、2単位の授業で「良(GP=2.0)」、1単位の授業で「不可(GP=0.0)」という成績だった場合、計算式は以下の通りです。

(4.0×4単位+2.0×2単位+0.0×1単位)÷(4+2+1)

=(16+4+0)÷7

= GPA 2.86

このように、単位数が多い授業ほどGPAに与える影響も大きくなります。苦手科目より、必修や専門科目をしっかり取ることが全体の数値を安定させるポイントです。

GPAを重要視する企業は少ない? 就職活動への影響とは

「GPAって、就活でどれくらい見られるんだろう?」と疑問に思う就活生は少なくありません。実際のところ、すべての企業が成績を重視しているわけではありませんが、とはいえ無視してよいものでもないのです。

”就活におけるGPA”の実態をみていきましょう。

日本の企業ではGPAは重視されにくい

日本企業の多くは、採用においてGPAをあまり重視していません。

その背景には、新卒一括採用の文化や、人物重視の選考方針があります。特に総合職採用では、成績よりも「コミュニケーション力」「協調性」「ポテンシャル」などが評価されやすく、GPAを提出させる企業自体が少数派です。そのため、成績が採用結果を左右する場面は限定的であり、GPAが低くても他の強みで十分にカバーできます。

学生の興味や志向を知る目的では履修履歴の方が注視されやすい

日本企業の選考では、学生の学業に対する姿勢や専門性を見るために「GPA」よりも「履修履歴」に注目する企業が少なくありません。特に面接やエントリーシートで、「なぜその授業を選んだのか」「どう学びを活かしてきたか」といった話題につながるのは、履修科目の内容や傾向です。

例えば、文系の学生が経済学や統計、プログラミングなど実務に近い講義を積極的に履修していれば、将来への意識の高さや主体性として評価されやすくなります。逆にGPAの数値だけでは、具体的に何を学んできたか、どんな興味関心があるのかまでは読み取れません。

そのため、就活では「どんな授業を選び、何を得たのか」を自分の言葉で説明できるようにしておくことが、学業面でのアピールにつながるのです。

学生を多面的に評価するためにGPAを重視する企業もある

ただし、限られた情報から学生の努力や基礎力を把握する手がかりとして、GPAを参考にする企業もあります。特に外資系や一部の専門職志向の企業では、書類選考や面接の判断材料のひとつとして活用されるケースもあるのです。

こういった企業が、就活生のGPAを重視する理由とは何なのでしょうか。

・真面目さや継続力を測る

GPAを重視する企業が注目しているのは、単なる“成績の良し悪し”だけではありません。むしろ、そこから見える「継続的に努力できる力」や「責任感の強さ」に価値を置いているケースが多いのです。

大学の講義は長期にわたる地道な積み重ねの場であり、GPAは出席、提出物、試験など日々の取り組みの結果が数値化されたものです。つまり、一定以上のGPAを維持している学生は、真面目に授業に向き合い、地道な努力を続けてきた可能性が高いと判断されるわけです。

特に、長期的な計画力や自己管理能力を求める職種や企業では、GPAを通じて「安定して成果を出せるかどうか」の指標として見ることがあります。たとえ専門知識よりもポテンシャル重視の採用であっても、GPAはその土台を支える「姿勢」を測る手がかりになっているのです。

・業務に必要な知識が十分にあるかを確認

GPAを評価の指標とする企業の中には、「基礎的な知識や理解力がどの程度備わっているか」を見る目的で活用するケースもあります。

例えば、理系職や専門性の高い職種では、大学で学んだ内容が入社後の業務に直結することが多く、ある程度の学力が前提とされることがあります。GPAが高いということは、授業内容を着実に理解し、一定水準の知識を身につけてきた証でもあるため、即戦力としてのポテンシャルを測る材料になります。また、履修してきた科目とGPAのバランスを見ることで、志望職種との適性を判断する企業もあります。つまり、GPAは単なる成績ではなく、基礎力の裏づけとして扱われることもあるのです。

・卒業見込みの確認

また、企業がGPAをチェックする理由のひとつに、「きちんと卒業できる見込みがあるかどうか」を確認する意図があります。

新卒採用は、内定から入社までに半年以上の期間があるため、選考時点での成績が著しく悪い場合は「卒業できないリスク」を懸念されることも。特にGPAが極端に低いと、卒業要件を満たせるかを企業が慎重に見るケースがあります。

GPAは、入社以前の「最低条件」を満たしているかを測るための指標にもなり得るのです。

GPAが就活に影響しやすいケース

GPAは多くの企業で選考の決定打になることは少ないものの、特定の業界や選考フェーズでは注目される場面もあります。「自分の志望先では見られるのか?」を見極める上で、GPAが影響しやすいケースを知っておくことは有効です。

その代表的なパターンを紹介します。

学校推薦を受ける場合

GPAが特に重視されやすいのが「学校推薦」での就職活動です。

推薦枠は大学が責任を持って企業に学生を送り出す制度であるため、大学側としても学業成績や素行に一定の信頼が置ける学生に限定する傾向があります。そのため、多くの大学では推薦の申請要件にGPAの基準を設けているのが実情です。

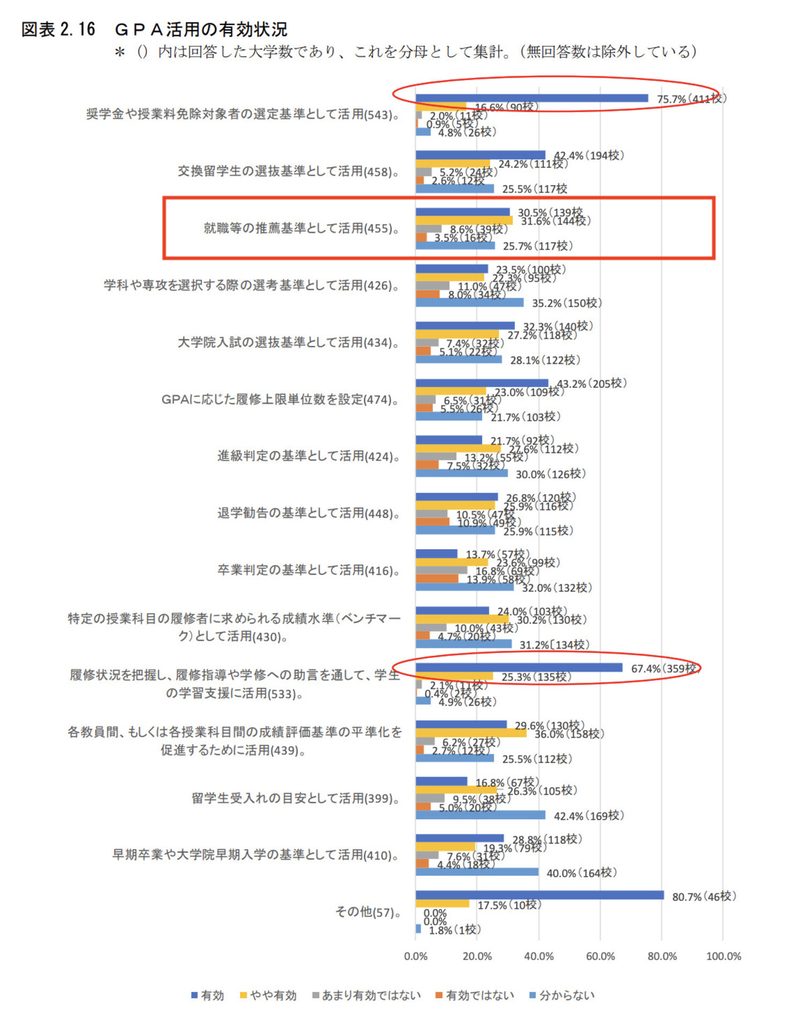

引用:文部科学省『国内大学のGPAの算定及び活用に係る実態の把握に関する調査研究』

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/__icsFiles/afieldfile/2018/11/12/1410961_1_1.pdf

実際、文部科学省が実施した「国内大学のGPAの算定および活用に係る実態の把握に関する調査研究(平成29年度)」によると、「GPAを就職などの推薦基準として“有効”とする大学は全体の約62.1%※」にのぼっています(図表2.16より)。

※有効30.5%+やや有効31.6%=計62.1%(図表2.16)

つまり、半数以上の大学が、学生の選抜や推薦判断の材料としてGPAを活用していることがわかります。

推薦枠での選考を考えている学生にとっては、GPAが単なる数字ではなく、推薦資格そのものに直結する評価項目になることを念頭に置いておく必要があるでしょう。

GPA記載の成績証明書の提出を企業から求められた場合

企業から成績証明書の提出を求められ、その中にGPAが記載されている場合、実質的にGPAが選考材料になる可能性があります。特に、外資系企業や一部の専門職、競争倍率の高い企業では、書類選考の段階でGPAを参考にして応募者の基礎力や努力の継続性を判断することがあるのです。

企業側が「成績証明書を提出してください」と指定する場合、それは単なる形式確認ではなく、学業成績を含む“定量的な指標”を求めているケースも多いため注意が必要です。GPAが高ければ有利に働く可能性がありますし、低い場合でも他の活動や実績でしっかりと補完できるよう準備しておくことが大切でしょう。

金融系の企業を志望する場合

金融業界を志望する場合、他の業界に比べてGPAが選考に影響する可能性が高いと考えられます。特に大手銀行、証券会社、保険会社、外資系金融などでは、学業成績を「基礎能力や業務への適性を測る指標」として重視する傾向があるからです。

金融系の業務は、数字やロジックを扱う場面が多く、ミスが許されない業務環境であるため、「継続して成果を出せる人材」や「基礎的な計算力・思考力のある人材」が求められます。そのため、GPAが高い=安定して努力できる人材として、一定の評価につながることがあります。

また、外資系金融や一部の専門職では、エントリーシートやWebエントリー時点でGPAの記入欄が設けられていることも珍しくありません。高いGPAは、書類選考の通過率や初期の印象形成にも影響することがあり、「足切り」にはならないまでも、評価を底上げする要素として作用するケースがあります。

ただし、GPAが平均程度またはやや低めであっても、金融リテラシーや資格(FP、日商簿記など)、インターン経験、論理的な志望動機など、他の要素で十分カバーすることは可能です。GPAだけで合否が決まるわけではありませんが、「見られる場面がある」という前提で、自己PRの構成を考えておくことが大切でしょう。

専門性が高い職種を志望する場合

研究職や技術職、コンサルタントなど、一定以上の専門性が求められる職種では、大学でどれだけ専門知識を深めてきたかが選考で問われることがあります。GPAはその努力や理解度を数値で示せるため、専門性の裏づけとして評価対象になるケースがあるのです。

特に、履修内容とGPAの両方に一貫性があると、業務への適性や熱意を裏付ける材料として説得力が増します。

大企業や外資系企業を志望する場合

大企業や外資系企業を志望する場合、GPAが選考に影響する可能性は比較的高いといえます。こうした企業では、応募者が多いため、客観的な基準としてGPAを参考にするケースがあるからです。

特に書類選考の段階では、限られた情報から「基礎学力」「継続力」「真面目さ」などを見極める必要があり、GPAがその判断材料のひとつとして活用されることがあります。

また、外資系企業では海外の選考基準をベースにしている場合が多く、GPAの提出や記載を求められる場面もあります。外資系金融やコンサルなどでは、GPAが一定水準(例:3.5以上)であることを暗黙の条件とする企業も存在します。

もちろん、GPAだけで評価が決まるわけではありませんが、「提出を求められる=見られる前提」で準備しておくことが大切です。低めの場合は、他のアピールポイントと一緒に戦略的に説明できるよう備えておきましょう。

GPAが平均より高い人が就活で効果的にアピールする方法

GPAが高いことは立派な強みですが、それだけで評価されるとは限りません。企業にしっかり伝わるような工夫が必要です。

「GPAが平均より高い場合のアピール方法」についてみていきましょう。

・専攻科目や注力した研究の内容を積極的に伝える

GPAが高い学生は、それ自体が「継続的に努力できる人」という評価につながりますが、就職活動ではもう一歩踏み込んで、自分が何を学び、どの分野に力を入れてきたのかを明確に伝えることが重要です。特に専門性が求められる職種や、ポテンシャル採用を重視する企業では、「学問領域への熱意」や「論理的な思考プロセス」が見られる傾向にあります。

高いGPAを支える“中身”を具体的に語ることで、あなたの強みはより説得力を増すのです。

例えば、IT業界やコンサル業界を志望する場合、「情報科学」や「経済分析」などの学びを軸に、課題発見や仮説検証の姿勢を伝えると好印象です。

また、製薬や化学系などでは研究活動そのものが評価対象になりやすいため、「何を目指して研究したか」「どんな困難をどう乗り越えたか」まで話せると深みが出ます。

【アピール例(理系・文系)】

◾️理系学生の例

『GPA3.8で、特に材料工学に注力してきました。卒業研究では新素材の強度評価をテーマに、数値解析と実験を重ねながら、論理的に因果関係を分析する力を培いました。』

『応用化学を専攻し、GPA3.8を維持しました。卒業研究では水処理触媒の改良に取り組み、実験設計から分析・考察まで主体的に進めました』

◾️文系学生の例

『GPA3.9を維持しながら、国際経済を中心に学修。特に通商政策の分野に関心を持ち、ゼミでは海外事例をもとにグローバル企業の意思決定を分析しました。』

『経済学部でGPA3.9を取得。特に統計学や計量経済学の科目に注力し、データをもとに論理的に仮説検証を行う力を磨いてきました』

GPAの高さはスタート地点です。その裏付けとして「何に取り組み、どう学んだか」を丁寧に語ることで、他の就活生との差が生み出せるでしょう。

・成績を上げるために努力したことを具体的に説明する

GPAが高いという事実だけでは、企業側に伝わる情報は限られます。評価されるのは、むしろその数値を得るまでに”どんな努力や工夫を重ねたか”というプロセスの部分です。

企業が求めているのは、「自ら課題を発見し、主体的に改善できる人材」。成績向上に向けてどう行動し、どう継続してきたのかを具体的に伝えることで、「地に足のついた努力ができる人」という印象を与えられるのです。

【アピール例(自己改善・継続力)】

◾️例文①:学習計画の見直しによる改善

『1年次はGPAが3.0前後でしたが、自分の勉強法に課題を感じ、週ごとの復習スケジュールを立て直しました。結果、2年以降は3.7以上を維持し、継続的に成果を出せました。』

◾️例文②:苦手科目の克服経験を伝える

『数学系の科目が苦手でしたが、同級生と勉強会を定期開催し、内容を人に教えることで理解が深まりました。最終的にはその科目で最高評価を獲得し、GPAも3.8を達成できました。』

GPAという“結果”だけでなく、その裏にあるプロセスや工夫を語ること。それが、面接官に「この人は入社後も学び続けられそうだ」と感じさせる理由になるのです。

・学業を通して学んだことをどのようにして仕事へ活かすか示す

GPAが高いことは、努力や継続力の証ではありますが、就活の場では「その学びをどう仕事に応用できるか」を自分の言葉で語れるかどうかが差になります。

企業は、知識の有無だけでなく、学びを現場で活かせる人材を求めています。つまり、学業で身につけた考え方・姿勢・技術などを、実務にどう転換するかを具体的にイメージさせることが重要なのです。

例えば、経済学での統計的分析力や、心理学で培った傾聴力・人間理解、理系分野での仮説検証プロセスなどは、業界問わず応用できる強みになります。学問と職務をつなぐ“橋渡し”を、自分の言葉で説明しましょう。

【アピール例】

『統計学の授業で、因果関係の検証やデータの傾向分析を繰り返す中で、論理的に物事を捉える力が養われました。この力は、マーケティング職などでの分析業務や、施策の効果測定において役立つと考えています。』

数字の裏にある“学びの質”と、それを“どう活かすか”。そこまで語れることで、GPAの価値はぐっと引き立つのです。

GPAが平均より低い人が就活で好印象を獲得する方法

GPAが平均より低いからといって、就活で不利になるとは限りません。大切なのは、その理由や背景を整理し、自分なりの努力や学びをどう伝えるかなのです。

GPAが低めでも、面接官に好印象を与えるための実践的な工夫やアピールの方法についてみていきましょう。

理由を問われた際に納得感のある回答をする

理由を聞かれた際に納得感のある説明ができれば、GPAが平均より低い場合でもマイナス評価にはつながりません。企業が確認したいポイントは「なぜそうなったのか」という事実そのものではなく、「そこから何を学び、どう行動したか」「今後にどう活かそうとしているか」といった成長姿勢や主体性なのです。

例えば、部活動やアルバイト、資格取得に力を入れていた結果、時間の配分が難しかったという場合。曖昧な言い訳ではなく、優先順位をどう判断したかや、その経験を通じて得た学びをセットで語ることで説得力が増すでしょう。

企業は「自己理解ができているか」「客観的に自分を捉えているか」「失敗や反省を次に活かす力があるか」といった視点で学生を見ています。GPAの話題が出たときこそ、自己分析力と成長意欲をアピールするチャンスととらえましょう。

【例文】

『大学3年の前期までは、資格試験の勉強に注力していたため、授業との両立が難しくGPAは平均を下回ってしまいました。ただ、学習計画の立て方や優先順位の見直しを通じて、時間管理の大切さを学び、現在は両立できる力が身についています。今後も、限られた時間で成果を出すための工夫を活かしていきたいと考えています。』

学業以外に注力した経験をアピールする

学業以外の活動に力を入れていた経験を軸にアピールすることで、GPAが平均より低くても十分に好印象を与えることができます。企業が求めているのは、単に「成績が優秀な人」ではなく、「主体的に物事に取り組み、成果を出せる人材」なのです。

例えば、部活動でのリーダー経験やアルバイト先での売上改善の取り組み、長期インターンでの業務貢献などは、実社会における行動力や協調性、課題解決力の証として高く評価されます。その上で、「学業との両立に苦労したが、学びは多かった」などと補足すれば、誠実な印象を残せるでしょう。

【例文】

『大学では学生団体の広報リーダーを務め、SNSの運用やイベントの集客に注力しました。運営に多くの時間を割いたためGPAは平均を下回りましたが、組織を動かす経験やPDCAを回す力は実践的に養うことができました。』

真面目さや継続力をアピールする

GPAが平均より低くても、日々の学習や活動に真摯に取り組んできた姿勢は、企業にとって大きな評価ポイントになります。とくに地道な努力をコツコツ積み重ねられる人材は、入社後に安定した成果を出すと見込まれるため、どの業界でも一定のニーズがあります。

例えば「苦手科目を計画的に克服した」「成績が伸び悩んでも履修は妥協しなかった」など、派手さはなくても信頼感につながるエピソードを伝えると効果的です。数値では見えない粘り強さや責任感を伝えることで、GPAの印象を補うことができるでしょう。

【例文】

『成績は平均を下回りますが、毎学期ごとの課題を見直し、特に苦手だった統計学は自主ゼミにも参加しながら学び直しました。一度やると決めたことは途中で投げ出さない粘り強さは、今後の業務においても活かせると考えています。』

就活前にやっておくべきこと

GPAに自信がない人ほど、就活前の準備が重要です。日々の積み重ねが顕著に影響するため、就活前からGPAを意識しておくことが大切なのです。今のうちに、納得感ある説明や他の強みとの結びつけ方を明確にしておきましょう。

高いGPAを目指す・維持する

高いGPAは、コツコツと努力を続けてきた証明になります。派手さはなくても「継続力」「責任感」「計画性」といった社会人に求められる資質の裏付けとなり、履歴書に自信を持てる材料にもなるでしょう。

狙うなら1・2年次が勝負。比較的負荷の少ない時期に基礎を固めておけば、後々の専門科目にも余裕を持って取り組めます。試験前だけでなく、毎週の課題や授業出席など、日々の積み重ねが結果を左右する点も忘れずに。高GPAは就活でのアドバンテージになるだけでなく、社会に出てからの“信頼残高”にもなるのです。

学業以外のアピールポイントをつくる

GPAだけでは伝わらないあなたの魅力を補うためにも、学業以外で語れる経験を持っておくことが大切です。学生団体、アルバイト、ボランティア、インターン、資格取得など、どんな経験でも「目標に向かって継続的に取り組んだ」ことが伝われば十分アピール材料になります。

特に、結果だけでなくそこに至るまでの過程や工夫を振り返り、言語化しておくのがポイント。GPAが思うように伸びなかったとしても、他の軸であなたの主体性や強みをしっかり補えるよう、就活前から“語れる経験”を少しずつ積み重ねておくことで、後の安心につながるでしょう。

少しずつ就職活動に向けて対策を始める

GPAに不安がある人も、そうでない人も、できるだけ早い段階から少しずつ就職活動の対策を進めておくことが重要です。というのも、就活本番の時期になると、自己分析・業界研究・エントリーシートの作成・面接練習など、やるべきことが一気に押し寄せてきます。GPAで十分な評価を得られない場合、なおさら他の部分で自分の強みを明確にしておく必要があります。

例えば、自分の経験や性格を深掘りする「自己分析」も、時間をかけるほど精度が増します。今のうちから「何を考えて行動したか」「どんな失敗や学びがあったか」を少しずつ振り返っておくことで、GPAに頼らない説得力のあるエピソードが見えてくるはずです。

また、企業研究を進める中で「そもそも自分の志望先でGPAはどれくらい重視されるのか」もわかってきます。これは、どの部分に注力して準備すべきか判断する上で大きなヒントになります。

一気にすべてを完璧にする必要はありません。むしろ「今できることを少しずつ積み上げる」姿勢こそが、就活の土台を築いていく上で最も大切なことなのです。

就活のGPAに関するQ&A

GPAは就活にどれくらい影響する?

GPAが就活に与える影響は企業や業界によって異なります。

外資系や一部の人気企業では、書類選考の段階で一定の基準値(例:3.0以上)を設けていることもありますが、多くの企業ではGPAだけで合否を判断することはまれです。むしろ、人柄やコミュニケーション力、課外活動なども含めた総合的な評価が重視されます。

GPAに自信がない場合でも、他の強みで十分にカバーできるので、悲観しすぎず戦略的に自己PRを組み立てることが大切です。

GPAは就活で見られる?

企業によって異なりますが、GPAを参考にするケースは実際にあります。

特に外資系企業や一部の大手では、選考初期の判断材料としてGPAを提出させることもあります。ただし、GPAだけで合否が決まるわけではなく、自己PRや課外活動、面接での受け答えなど、総合的な評価が重要です。

GPAに自信がなくても、他の強みを伝える工夫で十分にカバーできます。

GPAはいくつから優秀?

一般的に、GPAが3.5以上あれば「優秀」と見なされる傾向があります。

特に外資系企業や理系分野では、成績の良さが努力や論理的思考の裏付けとして評価されやすいため、アピール材料になります。

ただし、GPAだけで評価されるわけではないため、自分の強みとあわせて伝えることが大切です。

まとめ

GPAはあくまで“就活で活かす材料の一つ”に過ぎません。高ければ強みとして自信を持って伝えればよく、低い場合もその理由や他の努力を丁寧に説明することで、十分に挽回できます。大切なのは、数字だけで判断されるのではなく、「何を学び、どう行動したか」を伝える力です。

GPAに一喜一憂するのではなく、自分なりの戦略を持って、就活全体を通して納得のいく選択ができるよう備えていきましょう。

人気大手企業就活ならビズリーチ・キャンパス!

ビズリーチ・キャンパスは三井物産、JR東日本、三井不動産、三井住友銀行、ソニー、NTTデータ、サントリーなど様々な業界の大手企業が利用しており、人気大手企業就活を目指す学生にとって必需品と言えるサービスです。

・誰もが知る人気大手企業から、特別座談会・選考免除・特別選考ルートなどのスカウトが届く

・人気大手企業によるビズリーチ・キャンパス限定のインターンシップ

・人気大手企業による各業界特化型の限定イベント

・難関企業内定者による就活対策講座を毎日開催

・先輩が『いつ・何をして・何に悩んだのか』を綴った就活体験記。就活全体像や時期別の悩みの具体的な解消方法がわかる

ぜひビズリーチ・キャンパスご活用し皆様にとって最適なキャリア選択を実現してください。